上一道精選眼腦並用謎題

下一道精選眼腦並用謎題

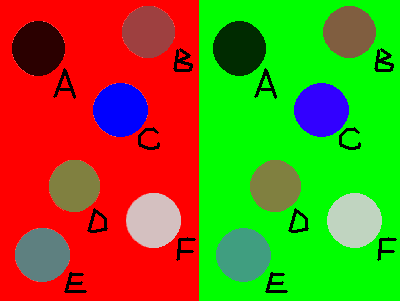

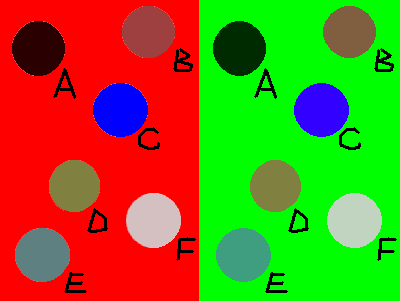

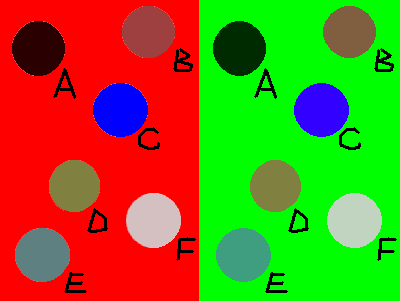

哪對圓形的顏色相同呢?眼腦並用謎題

答對率:66%

做出正確的判斷吧!!

哪對圓形的顏色相同(實際上)呢?

看答案

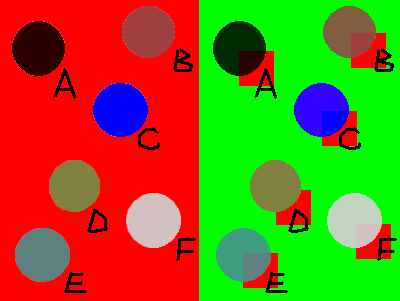

D!!

(此圖可以轉貼,但需附上來源)

(此圖可以轉貼,但需附上來源)

解析

我要編輯作者:hjnm4512(小龜) | 歷史版本

製作原理:"補色(負片後像)"

主要來自人體的視覺適應現象,人的感覺器官在接受過久的刺激後會鈍化,也就造成了"補色(負片後像)"及"殘像(正片後像+負片後像)"的生理錯視。由於白光是由不同波長的色光所組成的,所以任何兩種色光加在一起可成為白光者,這兩色就互為補色。(ex.紅光 + 綠光)

而視網膜上的細胞受某種色光(圖中兩旁的背景)刺激後,會對該色產生疲勞,所以在視線離開該色(到題目的圓形)後,該部分的細胞暫無法作用,而未受刺激的另一部分細胞開始活動,因而產生另一種視感,也就是補色的殘像(稱"負片後像")。

舉例:以"左邊(紅色背景)的選項F"說明

首先,視網膜上的細胞受背景圖中的紅色光刺激後,對該色產生疲勞。而後再看"紅色背景的選項F"時,因為該部分的細胞(接收紅色光的視網膜細胞)暫時無法作用,而未受刺激的另一部分細胞開始活動,因而產生另一種視感("紅色背景的選項F"偏"紅色"的感覺不見了)

反之,"右邊(綠色背景)的選項F"亦同。

最後,因為"紅色背景的選項F"偏"紅色"的感覺不見了,而"綠色背景的選項F"偏"綠色"的感覺也不見了,所以觀看者可能會誤以為"左右兩邊的選項F"是一樣的,但擺在一起時才發現根本就天差地遠。

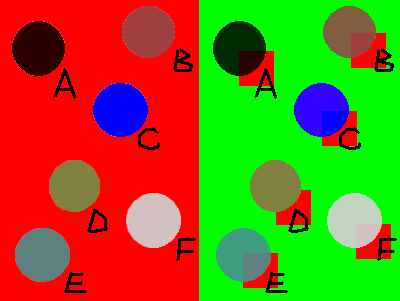

大致的"製作方法":

知道"製作原理"後,便大致知道該如何自製這類型的圖了。但以下有幾個要點:

3.配色原則:先調"原色",再調"偏色",但最後只用"偏色"(以下以"選項F"做說明)

最後最後,感謝大家把解析給看完了,是不是有學到些甚麼呢?希望下次還有機會可以給大家有趣好玩的謎題喔!!>v<

主要來自人體的視覺適應現象,人的感覺器官在接受過久的刺激後會鈍化,也就造成了"補色(負片後像)"及"殘像(正片後像+負片後像)"的生理錯視。由於白光是由不同波長的色光所組成的,所以任何兩種色光加在一起可成為白光者,這兩色就互為補色。(ex.紅光 + 綠光)

而視網膜上的細胞受某種色光(圖中兩旁的背景)刺激後,會對該色產生疲勞,所以在視線離開該色(到題目的圓形)後,該部分的細胞暫無法作用,而未受刺激的另一部分細胞開始活動,因而產生另一種視感,也就是補色的殘像(稱"負片後像")。

舉例:以"左邊(紅色背景)的選項F"說明

首先,視網膜上的細胞受背景圖中的紅色光刺激後,對該色產生疲勞。而後再看"紅色背景的選項F"時,因為該部分的細胞(接收紅色光的視網膜細胞)暫時無法作用,而未受刺激的另一部分細胞開始活動,因而產生另一種視感("紅色背景的選項F"偏"紅色"的感覺不見了)

反之,"右邊(綠色背景)的選項F"亦同。

最後,因為"紅色背景的選項F"偏"紅色"的感覺不見了,而"綠色背景的選項F"偏"綠色"的感覺也不見了,所以觀看者可能會誤以為"左右兩邊的選項F"是一樣的,但擺在一起時才發現根本就天差地遠。

大致的"製作方法":

知道"製作原理"後,便大致知道該如何自製這類型的圖了。但以下有幾個要點:

- 左右兩旁的背景色要用"互補色"(ex. 紅+綠 黃+藍)

- 除了兩邊的所配的顏色不同,其他的都必須一致!!!!

3.配色原則:先調"原色",再調"偏色",但最後只用"偏色"(以下以"選項F"做說明)

- 先調"原色":先在繪畫軟體中(本人以"小畫家"做說明)的"編輯色彩",找與"不與兩個背景色相似"且"自己覺得蠻適合"的顏色,並把其"亮度(L)"、原色"紅(R)"、"綠(G)"、"藍(B)"的數值紀錄下來。

- ex. 選項F的"原色"數值: L:190 R:202 G:202 B:192

- 再調"偏色":有了"原色",接下來再調"偏色"。把"原色"的"R"、"G"、"B"的數值依事先做好的背景色做點微調,但亮度(L)不變

- ex. 選項F的"原色"數值: L:190 R:202 G:202 B:192

- ex.微調成"紅色背景的選項F"的"偏色"數值: L:190 R:212 G:192 B:192 (R+10 G-10)

- ex.微調成"綠色背景的選項F"的"偏色"數值: L:190 R:192 G:212 B:192 (R-10 G+10)

- 但最後只用"偏色":最後只要用"後調出來的偏色"來製圖即可

最後最後,感謝大家把解析給看完了,是不是有學到些甚麼呢?希望下次還有機會可以給大家有趣好玩的謎題喔!!>v<

10,050

上一道精選眼腦並用謎題

下一道精選眼腦並用謎題

本謎題專用討論區

好評謎題

弔詭的選擇題組

少年章魚為了成為魔法章魚燒,向魔法少女夢疏拜師修練。學期末,魔法少女發給他一張考卷,如果他能獲得滿分...

少年章魚為了成為魔法章魚燒,向魔法少女夢疏拜師修練。學期末,魔法少女發給他一張考卷,如果他能獲得滿分...機率─圓周率?

/來故事接龍,下一個換誰?/小楷跟小治玩骰子一直輸,心有不甘。

於是小楷說:「我們別賭骰子了,來賭真...

項羽詩謎

張作霖手黑

白楊樹的高度

順利解開媽媽的題目之後,西格瑪高興地吃起了蛋糕。

吃完蛋糕之後,西格瑪又走到奶奶的房間找奶奶。

「奶...

987654321=0